放射性物質の動き-森林Radioactivity Dynamics in forests

(2024年 更新)

Q樹木内の放射性セシウム濃度は、時間とともに増加し、材木にならないのではありませんか。

A木材(心材と辺材)の放射性セシウム濃度は、他の部位と比較して極めて低く、年を経ても大きな変化は見られていません。

森林が放射性物質で汚染されると、幹内部の木材の部分にも放射性物質が移動するのではないかと考えられます。

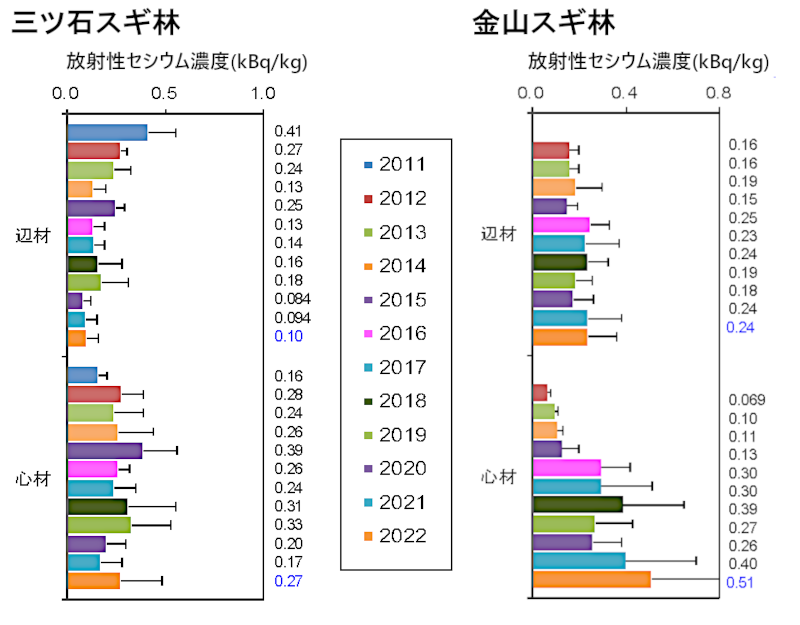

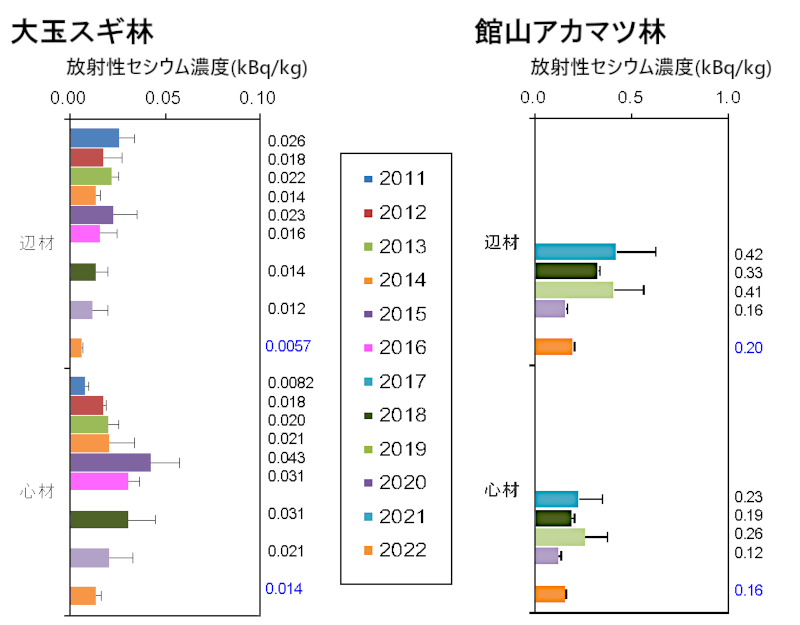

林野庁では、2011年以降、川内村や大玉村のスギ林、ヒノキ林、アカマツ林あるいはコナラ林など、計10か所で木材中の放射性セシウム濃度を継続調査しています。

図1 成長錐による材の採取

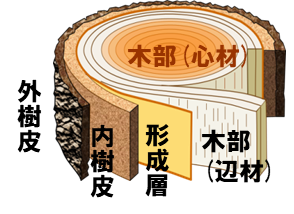

図2 樹木部位の名称

木材中の放射性セシウム濃度は、スギの辺材では大きな変化がなく、心材では2015年頃まで増加してそれ以降あまり変化がないという傾向が見られました。

ただし、金山スギ林のように場所によっては、辺材と心材の両方で放射性セシウム濃度が引き続き増加傾向にあることもわかっています。他の樹種では、コナラで辺材と心材の放射性セシウム濃度が増加傾向にあります。

一方、アカマツの木材中の放射性セシウム濃度は、これまでの調査で増加傾向は見られておらず、他の樹種に比べて木材中の放射性セシウム濃度が低い傾向にあることもわかってきました。

図3 三ツ石スギ林、金山スギ林、大玉スギ林、館山アカマツ林における木材内部の放射性セシウム濃度(kBq/kg)の変化

出典:林野庁「令和4(2022)年度森林内の放射性セシウムの分布状況調査結果について」

p6~p9グラフを加工して作成

(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kaihatu/jyosen/

r4_surveys_on_radioactive_cesium.html)

図4 三ツ石コナラ林、三ツ石ヒノキ林における木材内部の放射性セシウム濃度(kBq/kg)

出典:林野庁「令和3(2021)年度森林内の放射性セシウムの分布状況調査結果について」

p6~p7グラフを加工して作成

(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kaihatu/jyosen/

r3_surveys_on_radioactive_cesium.html)

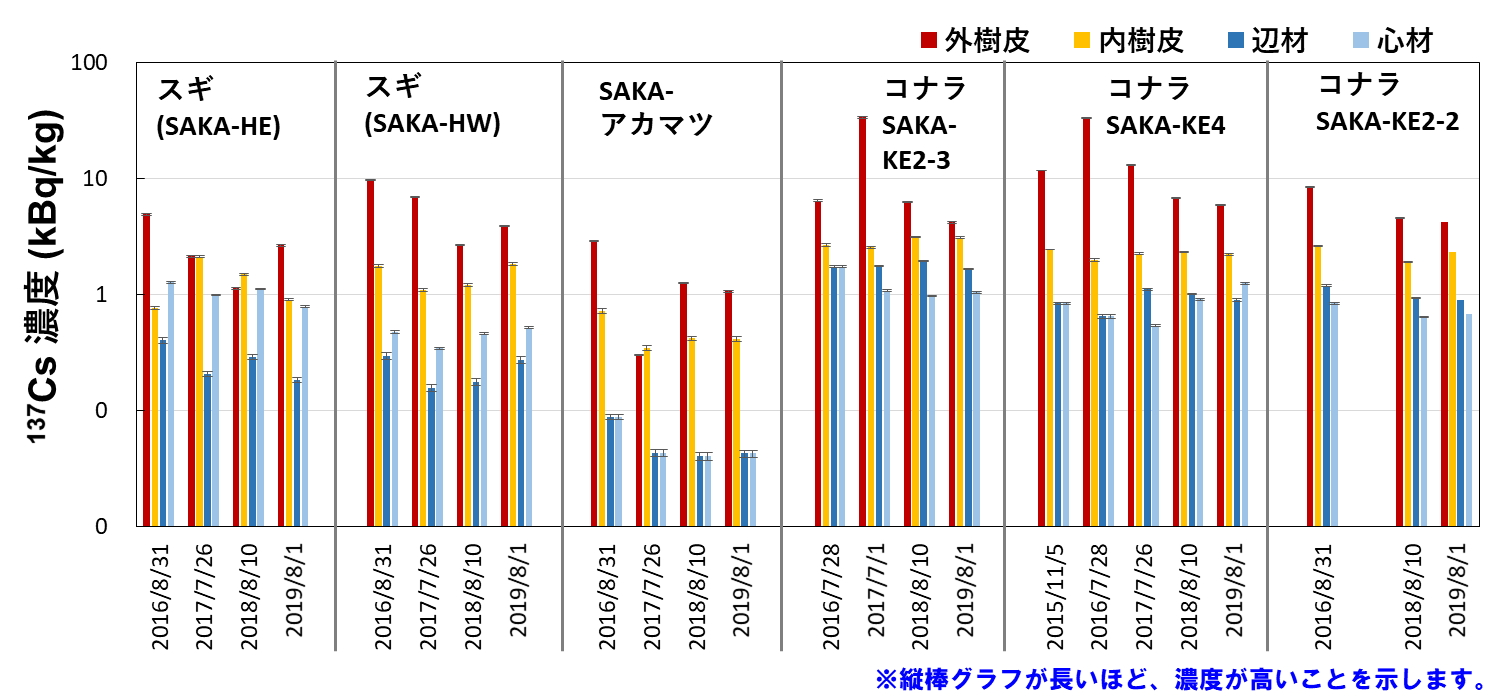

図5 樹種および樹皮・材におけるセシウム137濃度の変化(2015~2019年)

(川俣町山木屋地区での事例)

- 各年度の濃度:樹皮で高く、木部で低い傾向

- 2015~2019年の調査結果:外樹皮は濃度が低下する傾向。他は明瞭な変化は認められない

- スギのみ、心材と比較し辺材で濃度が高く、樹体内でセシウムが移動している可能性(樹皮から材への移動)

Q 森林-河川生態系を移動する放射性セシウムの動きはどこまでわかっていますか。

Q 森林-河川生態系を移動する放射性セシウムの動きはどこまでわかっていますか。 Q 将来、森林内の作業でどのくらい被ばくしますか。それを低減する方法はありますか。

Q 将来、森林内の作業でどのくらい被ばくしますか。それを低減する方法はありますか。