放射性物質の動き-森林Radioactivity Dynamics in forests

(2021年 更新)

Q福島第一原子力発電所事故により放出された放射性セシウムの環境中での動きは、チョルノービリ(チェルノブイリ)事故後の付近での動きとどのように異なりますか。

A林床への137Cs蓄積では、スギ林、落葉広葉樹林とも表層土壌2 cm以内に初期値の5 割以上がとどまります。水に溶けて森林から流出する137Csは、チョルノービリ事故影響地域より1、2桁低い濃度で推移しています。

森林以外の土地では、下方移行や表層土中の濃度の低減はチョルノービリよりも速く進み、空間線量率や河川水における放射能濃度低減の要因となりました。

図1 陸域における137Csの移行とモニタリングの模式図

地上に降下した2.7 PBqの137Csのうち67 %が森林、10 %が水田、7.4 %が畑や草地、5 %が市街地に沈着しました。事故から6年間に地上から河川を通って海へ流出した137Csはそのうち4.8 %程度と算出されました(2011年6月~2017年3月まで、阿武隈川の場合)。137Csの物理減衰(同期間に13 %)と合わせ阿武隈川流域に残存する137Csの割合は約82 %です。

森林への蓄積と移行

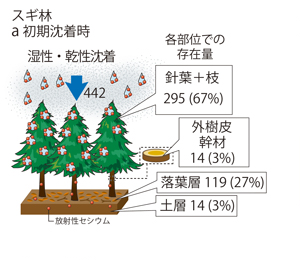

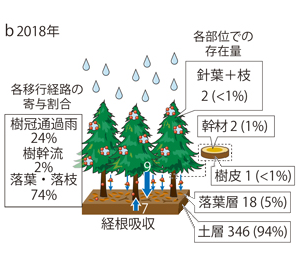

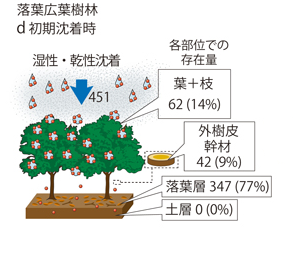

陸域において福島第一原子力発電所事故による放射性セシウム(137Cs)放出の影響を最も受けたのは森林域です。森林の面積は、影響を受けた地域全体の60%を占めています(図1)。森林では、林床への直接降下のほか、樹木の枝葉による一時的な捕捉とその後の林床への移行、樹種の違いなどを反映してさまざまなレベルの汚染をもたらしました。森林内での137Csの移行状況や分布の時間変化は、樹種(常緑針葉樹や落葉広葉樹)や森林の特徴(木や枝葉の密度など)の違いが影響しており、これが雨水や落葉・落枝による林床への移行速度を支配していることが明らかになりました(図2)。

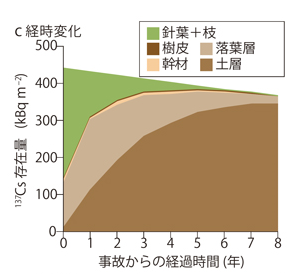

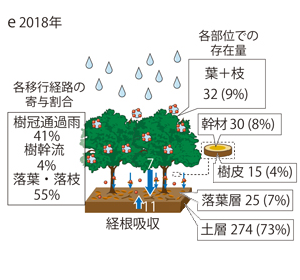

樹体(樹皮+幹材+枝葉を含む樹木全体)の137Csの蓄積状況は、常緑針葉樹では事故後1年間で約60 %低減しました。その後も低減を続け、事故後8 年間で初期沈着時の2 %程度まで減少しました(図2 b)。落葉広葉樹では、事故後1 年間で事故初期の約60 %まで樹体での蓄積量が減少しましたが、その後は根からの吸収の影響によって特に幹材での蓄積量が再び増加する傾向を示し、事故から8 年が経過しても初期値の91 %にあたる137Csが樹体に蓄積されていることが判明しました(図2 f)。また、事故から8 年後の林床の137Cs蓄積量は、スギ林では表層土壌2 cm以内に初期沈着量の54%がとどまり、落葉広葉樹林では同じく59 %が保持されていることが分かりました。

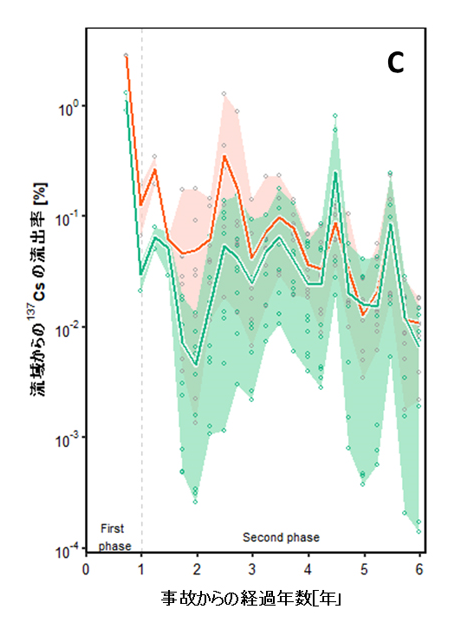

継続的なモニタリングの結果、森林流域から河川水や土砂などを介して1 年間に流出する137Cs の量は、流域の初期沈着量の0.3%以下で、森林生態系内にほとんどがとどまっていることが分かりました。

図2 森林における放射性セシウムの移行状況と分布の経時変化

「各部位での存在量」(単位はkBq m-2)のうち、括弧内の数字は各時期の全存在量に対する割合を表す。また、「各移行経路の寄与割合」は樹冠から林床への137Cs移行量における各経路の寄与割合を表す。

土壌中の下方移行

137Csは土壌粒子に非常に強く吸着する性質を持ちます。このため、事故直後には、土壌表層10 cmより上部に、事故で沈着した137Cs の99 %以上が存在していました。土壌自体が放射線を遮蔽する効果があるため、地上の空間線量率は表層10 cmの中でどのように137Cs が分布し、移行しているかによって大きく影響を受けます。

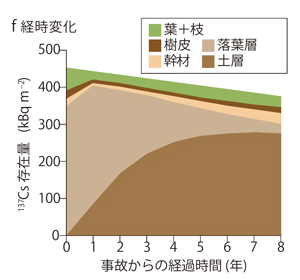

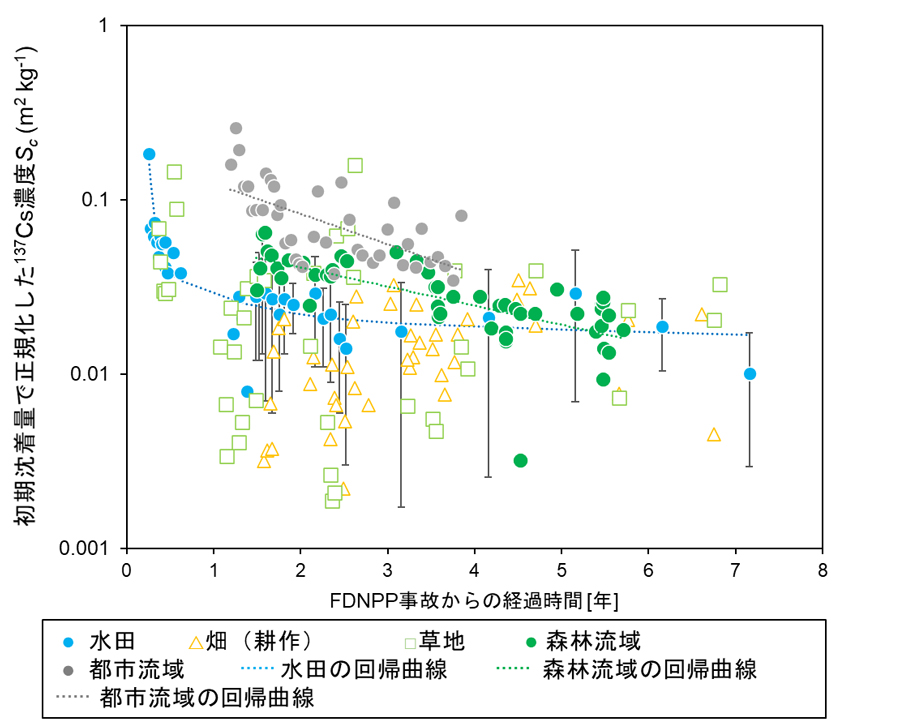

137Cs の土壌中での深度分布は指数関数式で近似することができ、その係数βが大きいほど深くまで移行していることを示します。このβのことを重量緩衝深度と呼んでおり、事故からの時間とともに徐々に増加している、つまりは徐々に下方へ移行していることが分かりました(図3 d)。その下方移行速度は耕作放棄された水田で年間約1.3 cmと最も速く、降下後3 年が経過した時点で土壌表層の137Cs濃度は劇的に減少し、表層10 cmの範囲においてはほぼ均一でした(図3 b)。耕作された水田における表層2cmの137Cs濃度は2012 年の時点で約15 %となり、著しい減少が見られました(図3 c)。

一方、市街地の未攪乱土壌では毎年平均約 0.3 cmずつ(土壌密度を考慮した重量深度換算で約0.3 g cm-2ずつ)下方への移行を続けており、空間線量率の低下に影響を与えていますが、10 cmより深部(20 cmまで)へ移行した137Cs の割合は、2017 年時点で10 %未満でした。森林では、落葉による137Cs の供給が継続しているために、土壌表層近辺に137Cs がとどまり続けることが分かりました(図3 a, d)。

図3 さまざまな土壌における137Cs濃度の深度分布と重量緩衝深度βの経時変化

侵食による放射性物質の移行

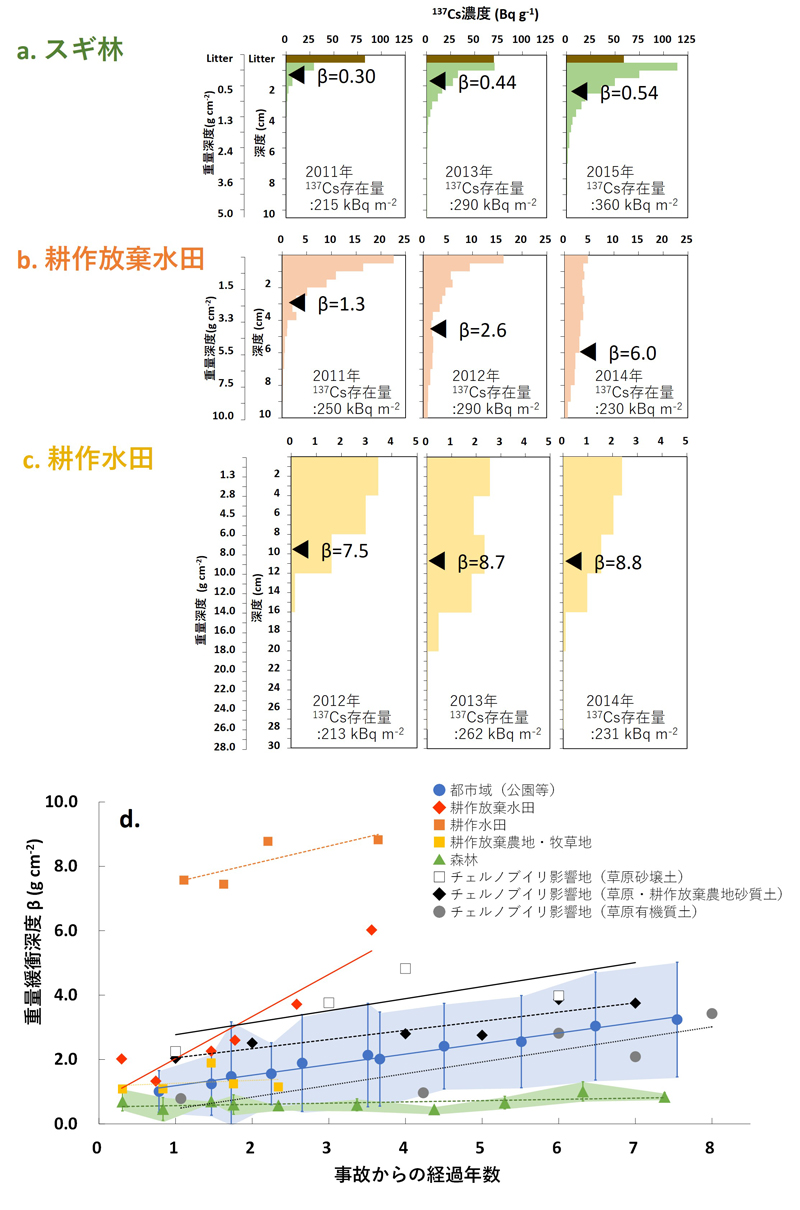

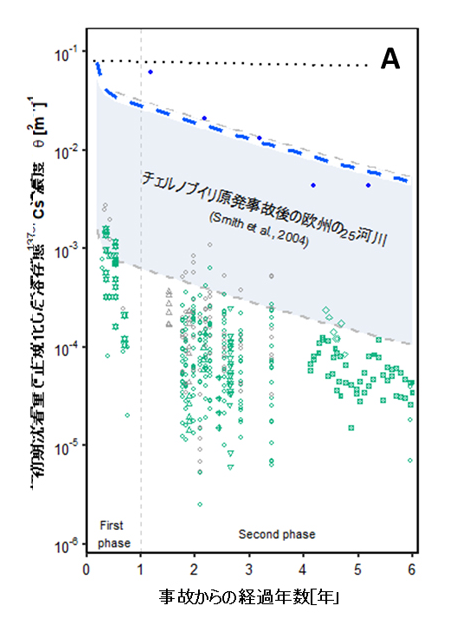

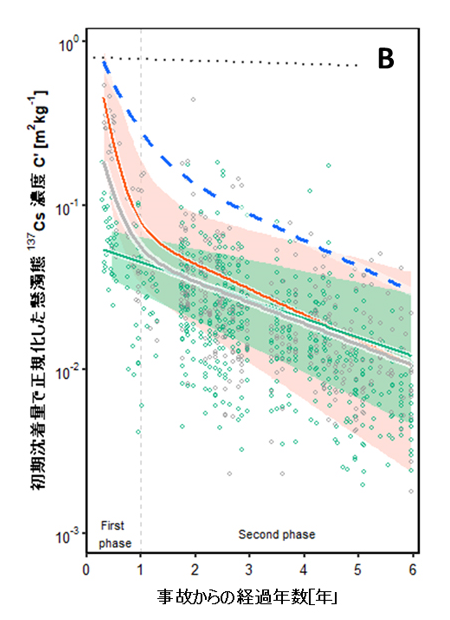

水田・畑・草地・市街地及び森林から流出する放射性セシウムの観測結果から、土壌の侵食により懸濁態として河川に流入する137Csの濃度は、土地利用の種類や事故後の時間経過によって変化することが分かりました(図4)。

水田においては、事故直後の半年間には、正規化137Cs濃度(Sc)が他の土地利用よりも1 桁高かったものの、事故後1 年目までに急激に減少し、他の土地利用と同じ桁になりました。耕作された農地では、耕起によって137Cs濃度が高い表層の土壌と137Cs濃度が低い深層の土壌が混合されることで、表層に露出した137Cs の濃度量が減少し、その状態が長く維持されるためと考えられます。また、市街地からの流出では、懸濁態の正規化137Cs濃度が事故から1 年後時点で、森林流域の2.4 倍でしたが、その後急激に減少し4 年後には森林流域の1.5 倍にまで低下しました(図4)。

一方、森林から流出する正規化137Cs濃度は、低減の進み方が遅い(低減速度が市街地の60 %程度)ことが分かりました(図4)。

図4 土砂の生産源から流出する土砂に含まれる、正規化137Cs濃度の福島第一原子力発電所(FDNPP)事故以降の経時変化

河川からの137Cs の流出

福島第一原子力発電所事故後の河川を介した137Cs の輸送状況については、筑波大と福島県を中心に長期的かつ広範囲なモニタリングが行われてきました。その結果、河川を介して海へ放出された137Cs の総量が初めに陸域に沈着した量の4.8 %程度(2011年6月から2017年3月まで、阿武隈川の場合)であること、そのうち96.5 %が懸濁態として輸送されていたことが分かりました(図1)。

また、河川を流下する137Cs 濃度の経時変化に、流域の土地利用が深く関係していることが分かりました。特に、生活圏(水田・畑・市街地=PFU)による流域の被覆率が高い河川において事故後1 年間に、急激な濃度低下を示しました(図5 A)。この傾向は、水田及び市街地から河川に流入する137Cs濃度の調査でも観測されたものです。その後も緩やかな低下傾向が続いた結果、事故から6 年の間に、阿武隈川の懸濁態137Cs 濃度は事故直後の数値の2 %にまで減少しました(図5 B)。

図5 福島第一原子力発電所事故後の、河川における137Cs移行の経時変化を示すグラフ

- A.流域への初期沈着量で正規化した溶存態137Cs濃度

- B.流域への初期沈着量で正規化した懸濁態137Cs濃度

- C.流域からの137Csの流出率(4カ月ごと)

137Cs以外の核種

福島第一原子力発電所事故では、放射性セシウム以外の核種も環境中に放出されました。放射性ストロンチウムやプルトニウムなどは、福島でも観測されていますが、その分布量はわずかです。例えば、福島第一原子力発電所から50 km圏内の土壌中の90Srの濃度は、137Csの100分の1~10,000分の1であることが分かっています。また、土壌中に存在するPuのうち、福島第一原子力発電所由来のものは約7 %で、残りは過去の大気核実験由来のものであることが分かりました。

チョルノービリ(チェルノブイリ)原発事故との比較

福島とチョルノービリでは、森林の特徴や土地利用の形態、地形および降水量などの自然条件が異なるため、陸域における137Csの動態が異なることが研究者により予想されてきました。しかし、包括的なモニタリング調査の結果をもとに両地域での137Csの動態を比較した研究はこれまでありませんでした。

今回の検証で、福島の森林では事故初期の雨水による樹冠から林床への137Cs の移行速度がチョルノービリの森林と比べて速いことが分かりました。福島の降水量が多いため(福島県:1200 mm/年、チョルノービリ:650 mm/年)と考えられます。一方で、わが国の高密度に植栽されたスギ人工林などは樹冠のバイオマス量が多いため、より長期的な視点では、移行速度がチョルノービリと同程度かやや遅いことが分かりました。雨水や落葉によって林床に移行した137Csは、時間経過とともに落葉層から下方に速やかに移行し土層に蓄積されるため、流出しにくく、河川水中の溶存態や懸濁態137Cs 濃度はヨーロッパ諸国の森林河川よりも一桁低いことが明らかになりました(図5 A, B)。また、急峻な地形からなる福島の山林では、137Csを含む落葉の一部が斜面下方へ移動し、河川を通じて流出する場合がありましたが、渓流部分からの流出が主であるために、前述のとおり年間の流出量は初期沈着量の0.3 %以下と森林外へはわずかな量しか輸送されないことが分かりました(図5 C)。

福島においては、表層に露出した137Cs 量の低減がチョルノービリよりも速く進んだことも明らかになりました。これは、福島は急峻な地形で降水量も多く、さらに水田や畑における耕作や市街地での人為的活動、除染などが行われましたが、チョルノービリは、流域の大半が人為的な活動が限定的な森林と放棄された農地だったからです。

例えば、放射性核種の下方浸透の度合いを示す137Cs 重量緩衝深度βは、福島の耕作水田において、チョルノービリ影響地の2~4 倍の値を示しました(図3 d)。表層土壌は河川の浮遊粒子の供給源であるため、福島の河川における初期(事故後1年間)の懸濁態137Cs濃度の低下速度も、チョルノービリを流れるプリピャチ川よりも約1.6 倍速くなりました(図5 B)。また、溶存態の正規化137Cs濃度については、福島の河川の方がチョルノービリ事故後の欧州の河川よりも2 桁程度も低い値を取り続けています。これは、福島の河川水の137Cs濃度の低下が非常に進んでいることを意味します(図5 A)。現在、定期的なモニタリングではほとんどが基準値を下回るものの、規制基準を超える値が散見される淡水魚の137Cs濃度は、溶存態137Cs濃度と高い相関関係があることが知られています。本研究では、溶存態の濃度と同様に、チョルノービリ事故後の欧州の淡水魚よりも福島の淡水魚では1、2 桁低いレベルの汚染状況となっており、チョルノービリの知見から予測されるよりも、早い回復が認められます。

流域内の土地利用が河川の懸濁態137Cs濃度に直接影響していることと、河川における懸濁態と溶存態の137Cs濃度の比率(Kd)が経時的に変化していないことから、従来チョルノービリ事故後の欧州の河川で唱えられていた、溶存態137Cs濃度の低下は、137Csが次第に土壌粒子に強く吸着されるようになるためであるとする説が福島にはあてはまらないと判断されます。これらの知見を総合すると、少なくとも福島では、土砂供給源の放射性物質濃度の低下が懸濁態137Cs濃度の低下をもたらし、溶存態137Cs濃度の低下を引き起こしているという新しい知見が得られました。

(筑波大学等との共同の成果です)

Q 放射性セシウムの地下方向への移行はどのような、メカニズムによるものですか。【解析事例】

Q 放射性セシウムの地下方向への移行はどのような、メカニズムによるものですか。【解析事例】 Q 森林-河川生態系を移動する放射性セシウムの動きはどこまでわかっていますか。

Q 森林-河川生態系を移動する放射性セシウムの動きはどこまでわかっていますか。