放射性物質の動き-河川水系Radioactivity Dynamics in River System

(2024年 更新)

Q陸域に沈着した放射性セシウムは、将来的にどう動くと予想されるのでしょうか。

A事故後30年間で、河川から海洋へ輸送される137Csは流域に沈着した137Csの4.6%に相当し、輸送量に対する市街地と農地からの寄与は合計で85.3%と推定されました。この結果は、人間活動が盛んな市街地と農地から運搬されてくる137Csが、海洋への輸送に大きく寄与していることを示しています。

また、沈着した137Csが降水により取り除かれる量は、事故後30年間で森林1.4%、耕作放棄地0.9%、市街地20.9%、農地20.8%、残るのは49.7%、50.0%、39.0%、36.7%と推定されました。そのため、人間活動が盛んな地域に沈着した137Csの量は、それ以外の地域(森林と耕作放棄地)よりも減少することが示されました。

東京電力福島第一原子力発電所(1F)事故によって陸域に沈着した放射性セシウム(137Cs)は、現在も大部分が陸域に残っています。陸域に沈着した137Csは降水に伴って一部が河川へと運搬され、最終的には海洋へ輸送されることが知られています。そのため、陸域に残る137Csや海洋へ輸送される137Csの長期的な挙動を予測することは、137Csの人体と環境へ及ぼす長期的な影響を知るためには重要です。降水に伴って運搬される137Csの時間的な傾向は土地利用ごとに大きく異なるため、土地利用ごとの137Csの挙動特性を考慮することが予測には不可欠です。そのため、これらの特性を反映するために土地利用別に土壌、植生中の137Csの挙動を考慮した137Cs予測モデルを開発しました。

1F事故の影響を受けた流域で最大の面積を持つ阿武隈川流域を対象に1F事故後30年間の137Csの挙動を予測しました。本モデルは降雨に伴って流出する水、土壌、137Csが河川を通じ海洋まで流出する過程を再現することができます。本研究では、除染面積が小さい流域を対象としたため、除染の影響は考慮していません。実測値との比較によって、モデルは陸域及び河川中の137Csの挙動を良好に再現することが確認できました。

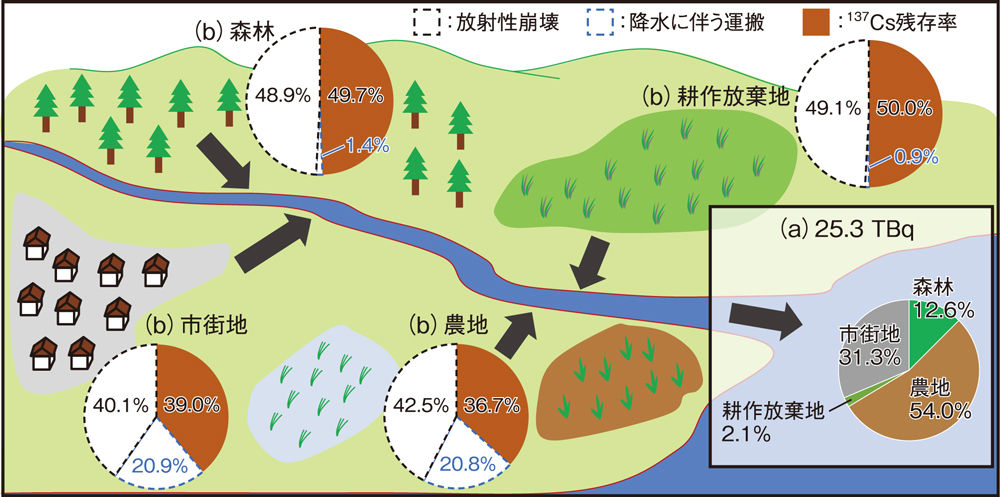

図1 1F事故後30年間における(a)河川から海洋への137Cs輸送量及び土地利用ごとの寄与率と(b)30年後の土地利用ごとの137Cs残存率及び減少要因の割合

(a) 寄与率は海洋への輸送量に対して、各土地利用から137Csが運搬されてきた割合を示しています。

(b) 陸域(森林、耕作放棄地、市街地、農地)に沈着した137Csは放射性崩壊と降水に伴う運搬によって減少します。

円グラフは30年後の137Cs残存率、放射性崩壊と降水に伴う運搬による減少率を示しています。

結果として、1F事故後30年間で河川から海洋へ輸送される137Csは25.3 TBq(1 TBq = 1012 Bq)と推定され、この値は流域に沈着した137Csに対して4.6%に相当します。また、輸送量に対する市街地と農地からの寄与は合計で85.3%と推定されました(図1(a))。この結果は人間活動が盛んな市街地と農地から運搬されてくる137Csが海洋への輸送に大きく寄与していることを示しています。また、森林、耕作放棄地、市街地、農地に沈着した137Csは1F事故後30年間でそれぞれ1.4%、0.9%、20.9%、20.8%の量が降水により取り除かれ、49.7%、50.0%、39.0%、36.7%が残ると推定されました(図1(b))。そのため、人間活動が盛んな地域に沈着した137Csの量は、それ以外の地域(森林と耕作放棄地)よりも減少することが示されました。これらの結果は人間活動が陸域における137Cs沈着量の減少を促進することを示唆しています。

本研究は陸域における137Csの長期的な挙動の予測結果を示したものであり、これらの予測結果は将来的な被ばく線量や環境中の生物へ及ぼす影響を評価するための有用な情報を提供することができます。今後は1F近傍に位置する流域において、除染を含む人間活動の影響を考慮した137Csの長期的な挙動の予測を進めていく予定です。

本研究成果は、大阪大学との共同研究「阿武隈川流域における放射性セシウム輸送モデルの検証、精緻化及び長期動態評価」による研究成果の一部です。

(「原子力機構の研究開発成果2023-2024」より)

Q 森林の落葉落枝は河川水中に溶けているセシウム濃度に影響を与えますか。【解析事例】

Q 森林の落葉落枝は河川水中に溶けているセシウム濃度に影響を与えますか。【解析事例】 Q ダム湖からの水を飲料水に用いることはできますか。

Q ダム湖からの水を飲料水に用いることはできますか。