福島周辺における空間線量率の測定と評価

-放射線防護で用いられる線量の意味と特徴-

※本解説はRadioisotope,63,11,p.519-530(斎藤・山本、2014)による。

1. はじめに

放射線防護の領域では、国連科学委員会(UNSCEAR)の報告書等に示された放射線影響に関する科学的な基礎知識に基づき、放射線防護のための基本的な考え方を国際放射線防護委員会(ICRP)が勧告の形で提示し、その考え方を基に国際原子力機関(IAEA)、経済協力開発機構(OECD/NEA)、国際労働機関(ILO)、世界保健機関(WHO)等の国際機関がそれぞれの立場から実用的な安全基準を作成し、これらの考え方や基準を各国が国内の法令に取り込んで放射線防護の実務が行われる。

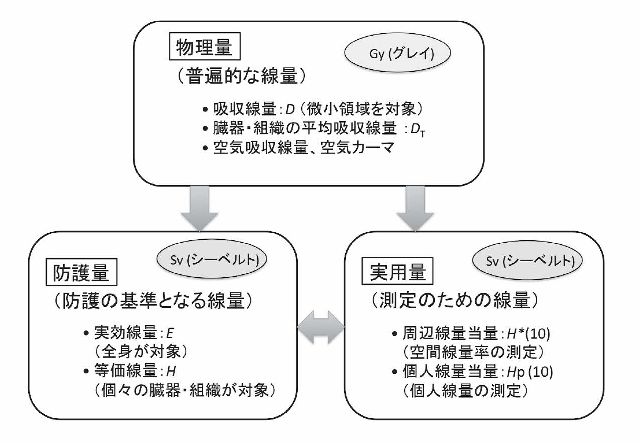

放射線防護の体系や基準の作成、防護の実務を行うための基本となる量として線量がある。線量は元来放射線が物質に与えるエネルギーに基づく純粋な物理量として定義されるが、放射線防護の領域においては、独自の線量概念と体系が構築され用いられてきた。ここで用いられている線量は、純粋に物理的に定義される本来の線量とは異なる上に、複数の類似した線量が定義されており、放射線防護分野と関連のない者にとってはわかり難いのが実情である。

放射線防護で使用される線量は、ICRP及び国際放射線単位測定委員会(ICRU)が定義し、その定義をそれぞれのレポートに提示してきた。放射線防護の最新の基本体系はICRP2007年勧告(Pub.103)1)に示されているので、本稿においては2007年勧告に従って議論を行うことを原則とする。2007年勧告はまだ国内の法令には正式には取り入れられておらず、取り入れのための検討が進んでいる段階である2)。実際には、避難指示区域の区分けにかかわる線量レベルの設定などには、2007年勧告の考え方が既に参考にされている3)。

本稿では、放射線防護で使用されている線量を包括的に正確に解説することは目指さないことにする。現在、福島事故の影響に関連して頻繁に使用される線量に焦点を絞り、その意味をわかりやすく解説することが本稿のねらいである。

また、チョルノービリ(チェルノブイリ)事故では、住民の受けた線量の半分近くは内部被ばくによると評価されているが4)、福島事故では、食物に含まれる放射性物質の検査が高い頻度で行われており、今後も重大な内部被ばくが起きることは考えにくいことから、外部被ばくに関連した線量に焦点を絞ることとする。線量に関する体系的な説明については別の文献を参照していただきたい1),5)。

以上の観点から、防護の基本となる防護量である実効線量と等価線量、及び、防護における線量測定で直接に用いられる実用量である周辺線量当量と個人線量当量、並びに空間線量率測定に広く用いられてきた空気吸収線量を主に取り上げる。実効線量、等価線量、周辺線量当量、個人線量当量はいずれもシーベルト(Sv)の単位で表されることもあり、しばしば混同されて用いられるため、これらの違いを明確にする。

一方、グレイ(Gy)で表現される空気吸収線量は純粋な物理量であるが、環境放射線の測定・評価に長く用いられてきた。現在も国連の科学委員会(UNSCEAR)の報告書4),6)では、空間線量率のレベルを示すのに空気吸収線量が用いられている。Svで表される線量は、今後その定義の変遷により変化する可能性があるのに対し、空気吸収線量は物理量のみで定義されるため、今後その量が変化することはない、より普遍的な量ということになる。

本稿で取り上げる線量の関係を図1に示す。

図1 外部被ばくの放射線防護に関連した主な線量の関係

2. 普遍的な線量(物理量)

2.1 吸収線量

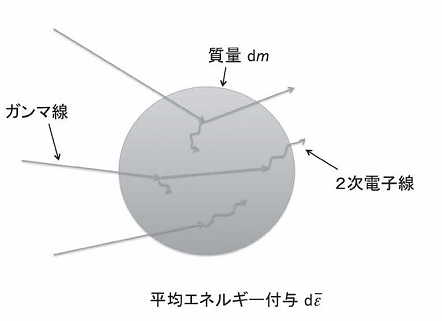

放射線生物学、放射線医学、放射線防護等、放射線に関係した様々な分野で共通に用いられる物理的な線量として吸収線量(absorbed dose)がある。吸収線量 D は、質量dmの物質に放射線により付与された平均エネルギーd ε を用いて以下のように定義される1),5)。

図2に示されるような特定の体積を構成する物質に放射線が入射した場合、様々な反応を通して物質にエネルギーが与えられる。物質に与えられたエネルギーを物質の質量で割ったものが吸収線量である。単位としては、単位質量あたりのエネルギー(J/kg)で定義されるグレイ(Gy)が用いられる。

ここで注意すべき点としてまずdmは基本的微小領域を考えていることがあげられる。すなわち、内部で放射線場が変化しない十分に小さな領域を対象とした量である。また、この微体積に付与されるエネルギーに関しては、平均値を考えていることも基本的な事項である。放射線と物質との相互作用は確率的に起こるため、全く同じ条件で放射線がある物質に入射しても、その反応過程及び付与されるエネルギーが毎回異なる。d ε は同じ条件で多数回放射線がdmに入射した時の平均値ということになる。

図2 吸収線量の概念図

2.2 平均吸収線量

放射線防護においては、線量と人体の放射線影響を結びつけて考えるために、微小領域で定義される吸収線量を有意な大きさを持つ領域にわたり平均した平均吸収線量(average absorbed dose)が用いられる。すなわち人体内に存在する甲状腺等の臓器、筋肉等の組織、骨表面等の放射線感受性の高い組織の一部等を対象領域として考え、これらの領域における平均吸収線量を計算しこれを用いる。臓器・組織の平均吸収線量を総称して臓器線量(organ dose)という呼び方をする場合もある。

臓器・組織の平均吸収線量を防護に用いることの根本には、臓器・組織の平均吸収線量が低線量放射線の人体影響(確率的影響)と関係するという前提がある。臓器・組織に与えられたエネルギーの大きさが生物影響の大きさと関係があるという前提はごく自然なものと考えられる。臓器・組織の平均吸収線量を基本とし、さらに後で述べるような補正を行って防護のための線量として用いる。平均吸収線量の単位はGyである。

2.3 空気吸収線量

2.1節で定義した吸収線量の対象として空気を考えた場合の線量が空気吸収線量(absorbed dose in air)である。物質により放射線との相互作用の確率が違うので、入射する放射線の量・質が同じでも、対象となる物質により吸収線量も異なってくる。空気は人体を構成する物質と比較的近い元素組成を持ち、かつ取り扱いが容易であるため、古くから放射線測定の対象として中心的に考えられてきた。空気を直接放射線測定の道具として利用した例として電離箱やGM計数管がある。特に、電離箱は放射線測定の標準的な装置として広く用いられている。空気を放射線測定に用いない場合でも、空気吸収線量と同じ出力を得られるように調整した検出器も広く用いられている。

空気吸収線量とよく似た量として空気カーマがある。空気カーマ(air kerma)は(1)式で定義した微小質量dmに入射した放射線が生成する電子等の2次荷電粒子のエネルギーが、その生成した地点で全て失われると仮定して(1)式の計算を行った量である。荷電粒子平衡が成り立っている場合、すなわち微小領域へ外から入る電子の量と出ていく電子の量が同じ場合には、空気吸収線量と空気カーマは等しくなる。普段私たちが考えている環境測定においては、空気吸収線量と空気カーマは実質的に同等であると考えてよい。単位はいずれもGyが用いられる。

3. 防護の基準となる線量(防護量)

放射線防護においては、低線量放射線の人体への健康影響のリスクを受容される範囲に抑えるために、実効線量を基本においた放射線防護体系が構築されてきた。すなわち、被ばくがある限度を超えないようにしたり、被ばくを合理的にできる限り低く抑えたりするのに、実効線量が指標として利用される。例えば、福島事故後に対して制定された放射性物質汚染対処特別措置法に基づく除染の基本方針の一つに、追加被ばく線量が年間20mSv未満である地域については、長期的な目標として追加被ばく線量が年間1mSv以下となることを目指すというものがあるが、これらの線量は実効線量を基準にして考えることになる。

ここで低線量放射線の影響として考えられているのは、放射線を被ばくすることによりある確率で発生するがん、並びに被ばくした人間の2世代後までの遺伝的影響である。この章では、実効線量とその基本にある等価線量の定義、実効線量の評価の方法、実効線量の特徴について紹介する。実効線量及び等価線量は防護量(radiation protection quantity)と呼ばれる。

3.1 実効線量 E とは

放射線防護の基本となる線量として実効線量(effective dose)がある。実効線量は放射線が人体に与える健康影響リスクの特徴を考慮して補正を行った全身平均線量という意味合いを持つ。ただし、放射性のリスクを考慮した線量ではあるが、あくまでも放射線防護の道具であり、リスク評価に実効線量を直接用いることは適切でないことにも注意する必要がある。リスクの適切な評価を行うためには個別の条件を考慮したアプローチが必要となる。

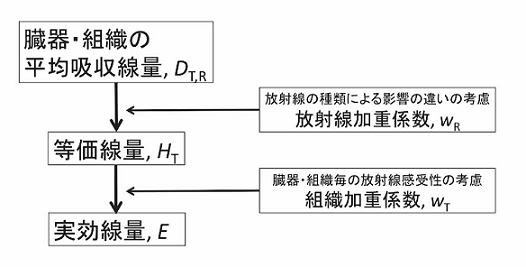

実効線量を計算する過程の概念図を図3に示す。実効線量を計算する基礎となるのは、2.2節で説明した、人間の臓器又は組織が放射線から受ける平均吸収線量 D T,Rである。 D T,Rは臓器又は組織T(肺、甲状腺、赤色骨髄等)が、放射線R(γ線、電子線、中性子線等)により受ける平均吸収線量である。

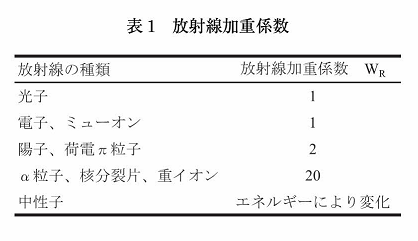

放射線の人体影響の特徴を考慮するために、臓器・組織の平均吸収線量に2種類の補正を施すことで実効線量が求められる。まず、放射線の種類による人体影響の違いを考慮するための補正係数(放射線加重係数:radiation weighting factor) w Rを臓器線量に掛ける。放射線加重係数の値を表1にまとめるが、例えば、γ線には1、陽子線には2、α線には20という値が与えられている。これの意味するところは、ある臓器に同じエネルギーを付与する場合でも、α線はγ線に比べて20倍影響が大きいと想定しているということである。

臓器線量に放射線加重係数を乗じて、臓器にエネルギーを与えた放射線について足し合わせた量は等価線量(equivalent dose) H Tと呼ばれ、次式で表現される。

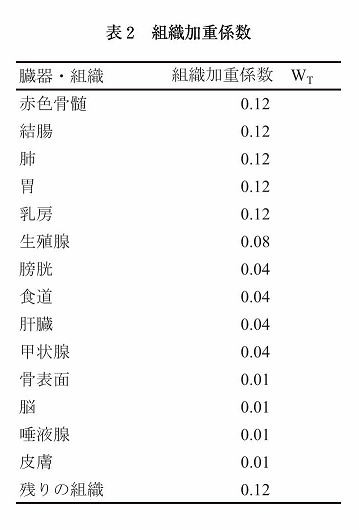

実効線量においてもう一つ考慮される人体影響の特徴は、同じ等価線量を受けても、臓器・組織の種類によりリスクが異なることである。実際、広島・長崎で被ばくされた方々の疫学調査の結果によれば、被ばくにより発がんが増加する傾向にある臓器・組織と、被ばくしても発がんの増加がほとんど観察されない臓器がある7)。このような臓器による放射線に対する感受性の違いを考慮するための係数が組織加重係数(tissue weighting factor) w Tである。組織加重係数はΣ w T=1となるように規格化されている。ICRP Pub.103で表された最新の組織加重係数を表2に示す。例えば、同じ等価線量を受けた場合でも、脳よりも甲状腺のほうが4倍放射線リスクが高いと想定しているため、これの放射線感受性の違いを補正するために組織加重係数を掛けるわけである。

組織加重係数は具体的には、放射線被ばくによりがん発生のリスクが生涯でどのくらい増加するかをベースに、がんによりどの程度寿命が短縮するか、致死性はどの程度か、生活の質がどの程度失われるかといった健康上の害全体(デトリメント:detriment)を考慮して調節を行ったリスクを基に評価される。

二つの補正をまとめて考慮した形で、実効線量 E は以下の式で定義される。

一方、福島事故で現在外部被ばく源となっているのは、環境中に蓄積した放射性セシウムから放出されるγ線である。表2にあるように光子に対する放射線加重係数は2であるので、福島における環境被ばくでは、(3)式は次のように書き換えられる。

実効線量を用いることの利点は、被ばくの形態が異なっても、実効線量で被ばく線量を表しておけば同じ尺度でリスクの比較ができることである。例えば全身が均等に被ばくする場合でも、反対に肺だけが局所的に被ばくする場合でも、同じ尺度で被ばくの影響度合いの比較が可能である。

放射線加重係数及び組織加重係数はディメンジョンを持たないため、実効線量の単位は臓器線量と同じくJ/kgであるが、吸収線量と異なることを明確にするためにシーベルト(Sv)という名称が与えられている。

等価線量と実効線量は同じSv単位で表されるため、混同しないよう注意することが必要である。福島事故において、事故初期における131Iの吸入摂取による甲状腺被ばくの程度を表すのに等価線量がよく用いられるが、これは実効線量と異なることに注意しなければならない。例えば、甲状腺の等価線量が30mSvであったとすると、これを実効線量に換算するには表2に示した組織加重係数を乗じる必要がある。具体的には0.04を掛けることにより実効線量は1.2mSvとなる。したがって、放射線セシウムによる全身の外部被ばくと同じ尺度で比較を行うためには、30mSvではなくて1.2mSvを用いることが必要である。

放射線加重係数及び組織加重係数は、放射線の生物影響に関する知見が蓄積されるにつれて更新されてきた。したがって、実効線量の値は普遍ではなくて、時代とともに変化する性質のものである。

3.2 人体モデルを用いた実効線量の計算

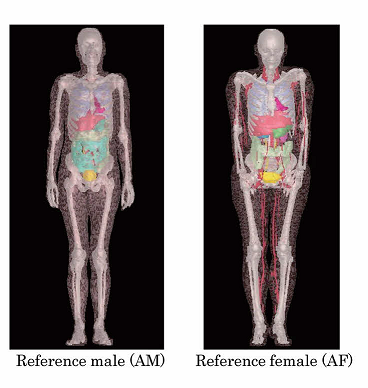

実効線量は人体内の臓器線量が基礎となっているが、臓器・組織内に付与されるエネルギーを実測するのは不可能であるため、人体モデルを利用したシミュレーションにより実効線量を評価することが長いこと行われてきた。放射線防護のための基礎データは、平均的な西欧人の体格を持つ標準人(reference person)を対象に準備することを原則としている。西欧人の体格に関する統計データに基づいてICRPは標準男性(reference male)と標準女性(referencefemale)をそれぞれ定義している。標準人の基本データである、標準身長、体重、臓器・組織ごとの重量等はICRP Pub.898)に示されている。

西欧標準人に近い体格の人体モデルを用いてシミュレーションにより臓器線量と実効線量の計算が行われてきた。人体モデルとモンテカルロ計算を利用した線量計算が初めて行われたのは1960年代後半である9)。人体の外形や臓器・組織の形状を数式で表現した数式モデル(stylisticmodel)が長い間使用されてきたが、近年、医療画像に基づき、人体の構造を小さな直方体要素の集合で表現したボクセルファントム(voxel phantom)が多数開発されるようになった。

このような状況の変化を背景に、ICRPの2007年勧告では標準人に近い体格を持つボクセルファントムを10)、標準ファントム(reference phantom)として指定した。図4にZanklらが開発した男女の標準ファントムを示す。標準ファントムの詳細なデータはICRP Pub.11011)にまとめられている。

図4 西欧標準人の体格データに基づきCT画像から作成されたICRPの標準ファントム

これらのファントムを用いて、放射線を被ばくした時に各臓器にどの程度のエネルギーが付与されるのかを計算して、線量評価の基礎データを整備する。具体的には、放射線の人体内での動きをモンテカルロ法で追跡し、各臓器・組織に付与されるエネルギーを加算し、臓器・組織の重量で割ることで臓器線量が計算される。実効線量の計算にあたり、男女に共通の臓器・組織に関しては、男性ファントムを用いて計算した線量と女性ファントムを用いて計算した線量を平均した後に組織加重係数を掛け、男女どちらかにしかない臓器の場合には、各臓器線量に直接組織加重係数を掛け、(4)式に従って加算する。このように実効線量は、男女の平均線量を基に、また広い年齢層に対する平均的なリスクを考慮して定義されている。

3.3 外部被ばくγ線に対する実効線量の基本的性質

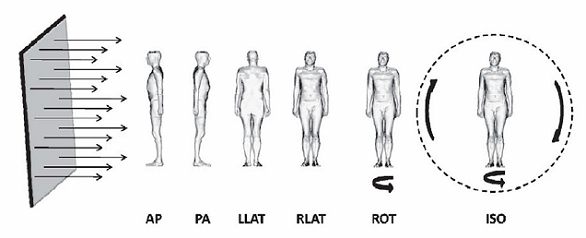

単色エネルギーの光子が単純な入射ジオメトリーにより人体に入射することを想定して、被ばく評価用の基礎データが整備される。図5は、一般に想定される標準的な入射方向ジオメトリーを示している。APは人体の前方から均一な平行ビームが入射する場合、PAは後方から入射する場合を示す。LLATは人体の左側方からRLATは右側方からの平行ビームの入射を表す。また、ROTは人体軸を中心に360°全方向から平行ビームが回転対称に入射する場合を、ISOは全ての方向から放射線が等方に入射する場合をそれぞれ示している。

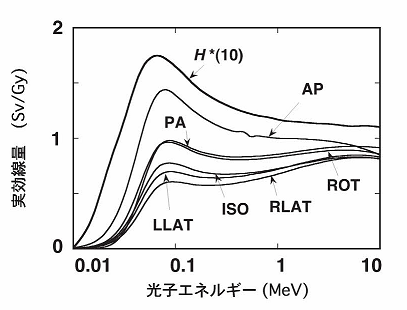

図6に、入射ジオメトリーとエネルギーを様々に変化させた時の実効線量の特性を、ICRP Pub.11612)の最新のデータに基づいてまとめて示す。これらの結果は、空気吸収線量と同等と考えてよい空気カーマで規格化されている。すなわち空気が受ける線量との相対的な関係が示されている。

-

図5 実効線量の評価に想定される標準的な光子入射ジオメトリー

-

図6 標準的な照射条件に対する実効線量及び周辺線量当量

ここでまず特徴的なのは、入射ジオメトリーにより実効線量が明確に異なることである。この特徴は、人体内の臓器・組織の位置と人体自身による放射線の遮蔽効果によって説明が可能である。放射線感受性の高い、すなわち実効線量を計算する際の組織加重係数が大きい臓器・組織は人体の前方に多く存在する。例えば、肺、胃腸、女性の乳房等は人体の前方に位置する。

前方から光子が入射する場合(AP)には、人体自身による放射線の遮蔽効果が小さいため、実効線量が大きくなる。放射線が後方から入射する場合(PA)、AP入射に比べて遮蔽効果が大きくなり実効線量が小さくなる。一方、側方からの入射の場合(LLAT、RLAT)には腕や肩による遮蔽効果が大きくなり、AP入射やPA入射に比べて実効線量は小さくなる。回転対称入射(ROT)や等方入射(ISO)の実効線量の曲線はこれらの中間に位置する。

エネルギーによる変化に注目すると、80keV以下のエネルギーでは実効線量は急激に減少する。これは、低いエネルギーの光子は光電吸収の反応確率が大きいため人体の表面部分で高い確率で吸収され、人体の深部まで入りにくくなるためである。エネルギーが高い領域では、光子が人体の内部まで入り込み比較的均一にエネルギーを付与するようになるため、エネルギーによる実効線量の変化が小さい。80keVあたりに実効線量のピークがあるのは、散乱線によるビルドアックの影響がこのあたりのエネルギーで顕著になるためである。

3.4 西欧人と日本人の被ばく線量の違い

実効線量の基礎データは西欧の標準人を対象として定義されていることから、日本人が同じような被ばくをした場合に実効線量はどのくらい違うのだろうか、という疑問が当然生じる。このことを明らかにするために平均的な体格を持つ日本人のファントムが複数開発され13)、西欧人との被ばく線量の違いが調べられてきた14)。

この結果によると、実効線量に関する西欧人と日本人の差は大きくないことが確かめられている。特に、ISOやROT等γ線が多くの方向から入射する場合、すなわち環境中での被ばくに近い条件では、西欧人と日本人の差はごく小さい。ISO及びROTに関して、ICRP Pub.7415)に示された西欧標準人に対する実効線量と、日本人のいくつかのボクセルファントムを用いて計算された実効線量を比べると、主要なエネルギー範囲では10%以内で実効線量は一致する。元々、実効線量は特定の個人ではなく、代表的な人間を想定しており、この程度の不確かさは明らかに許容範囲内である。

4. 測定に用いられる量(実用量)

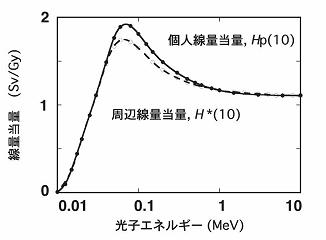

実効線量は状況により様々に変化し、直接に測定できない量であるため、放射線防護を目的とした放射線測定のために実用量(operational quantity)が用いられる。実用量は、人間がどのような形で外部被ばくを受けてもその実効線量を過大評価するように考えだされた量である。空間線量率の測定には周辺線量当量 H *(10)が、また個人の被ばく線量の測定には個人線量当量 H p(10)が用いられている。

これらは、人体の組織と同様の組成を持つ物質(人体等価組織)の中の特定の深さの吸収線量を基に定義される量である。実用量は本来、放射線取扱施設内での線量測定に主眼をおいて考えだされた量であるが、最近では環境中のモニタリングでも実用量に校正された測定器が使用されている。ここでは、実用量の中から福島での測定にかかわりのある周辺線量当量と個人線量当量の定義とその基本的な特徴について説明する。

4.1 周辺線量当量 H *(10)

周辺線量当量 H *(10)は、人体等価組織でできた直径30cmの球体(ICRU球)の表面から1cmの深さにおける線量当量(dose equivalent)として定義される。線量当量 H は次式で表されるように、吸収線量 D に線質係数 Q (quality factor)を掛けた量で単位はシーベルト(Sv)である。

線質係数は線質による生物効果の違い(線質効果)を補正するための係数で、放射線により生成される電離の密度に関係づけて決められている。 Q は、線エネルギー付与(linear energy transfer)、すなわち放射線の飛跡に沿った単位長さあたりに付与されるエネルギー、の関数として表されるが(付録3)、福島事故における主な被ばく源であるγ線の場合には Q は1であるため、 H *(10)は実質的にはICRU球の1cm深における吸収線量となる。単位はSvである。

線質効果に関して、防護量の実効線量においては放射線加重係数 w Rを用いているのに対し、実用量では旧来の線質係数 Q を使用している事実は、一貫性に欠けるとの見方もある。実用量はあくまでの実務のための量であり、科学的に最新の知見を必ずしも反映する必要はないと理解することとする。また、線量当量は等価線量と名称も含めて紛らわしいが、別の量であることを認識しておく必要がある。

図6に示したように、γ線に対する周辺線量当量 H *(10)は10 MeVまでのエネルギー範囲においては、実効線量を常に過大評価する。この性質を利用し、放射線防護の目的で施設内の空間線量率を安全側に評価するために、 H *(10)に校正されたサーベイメータが使用される。 H *(10)を測定しておけば、10MeVまでのエネルギー範囲においては、施設内で作業者が受ける実効線量を安全側に評価することができる。

一方、環境中においては放射線が一方向からのみ入射するような極端な被ばくは起こらない。図5に示したISOやROTに近いジオメトリーによる被ばくが起きる。このことについては、次号で議論する。

周辺線量当量の定義について少し補足説明をしておく。現実には作業環境におけるγ線は様々な入射方向分布及び空間分布を持つが、周辺線量当量を考える場合には、ICRU球に対して均等に一方向から同等のγ線が入射する拡張(expanded)・整列(aligned)場という概念に従ってγ線が入射する状況を想定している。このような人工的な操作も、線量体系を理解し難くしている一つの要因である。実際の作業場で拡張・整列場を想定した測定を行うためには、測定器感度の入射方向依存性が小さいことが必要条件となる。

4.2 個人線量当量 H p(10)

個人線量当量(individual dose equivalent) H p(10)は、人体等価組織でできた30cm×30cm×15cmのサイズの板(スラブファントム)にγ線の平行ビームが垂直に入射した時の、深さ1cmにおける線量当量として定義される。周辺線量当量では球を考えているのに個人線量当量では板を考えており、統一性に欠けるが、これも実務のための方策として理解することとする。

H p(10)は作業者の体に個人線量計を装着して測定することが想定されている。この状況を模擬するために、スラブファントムの表面に個人線量計を装着して個人線量計の校正を行い、その測定結果が H p(10)になるように調整が行われている。すなわち、APジオメトリーでγ線が入射した時に、作業者の全面に付けた線量計が H p(10)を示すように設定されている。

H p(10)と H *(10)の関係を図7に示す。この図からわかるように、空気カーマあたりの H p(10)と H *(10)はほとんど同じ値を示す。したがって、APジオメトリーで作業者が被ばくをする時には、すなわち線源に対して向かい合って作業を行う時には明らかに被ばく線量を安全側に評価することができる。

図7 周辺線量当量と個人線量当量の関係

実際の作業場においては、APジオメトリー以外の被ばくも当然起こりうる。AP照射以外での被ばくでは図6に示したようにAP照射に比べて実効線量が小さくなる一方、個人線量計による測定値も人体による遮蔽を受けて小さくなる。例えば、PA照射ではγ線が体の後ろからやってくるために、人体による遮蔽効果により測定値が小さくなる。これらの効果を考慮して個人線量計を使用する必要があるが、シミュレーションによると、ISOやROT入射でも、結果的に実効線量に近い値が個人線量計から得られるという特性を持つことが示されている16)。

福島事故後、住民の被ばく線量を測定するのに H p(10)を測定する個人線量計が用いられている。個人線量計を用いた環境中における測定結果が住民の受ける実効線量とどのような関係にあるのかを確認した上で測定を実施することが重要である。この点については連載記事の最終号で検討する。

5. まとめ

主に放射線取扱施設内における放射線防護を対象として考えだされた線量概念が、福島事故後の線量測定・評価においても使用されてきた。本稿では、現在福島周辺の被ばくで問題となるγ線による外部被ばくを対象とし、使用されている線量概念の基本的な意味、適用範囲等についてわかりやすさを優先して説明した。

現在の放射線防護体系は綿密にかつ複雑にできあがっており、一般人にはなかなかわかり難い状況にある。例えば、同じシーベルトで表される線量でも、本稿で示したように実効線量、等価線量、周辺線量当量、個人線量当量が存在し、これらの関係を理解するのは容易ではないかもしれない。また周辺線量当量や個人線量当量を定義するのにICRU球等の人工的な対象物と条件を想定しており、直感的に理解するのに障害になる。実用量が抱えるいくつかの問題を解決するために、実用量を見直そうという動きが活発になりつつある17)。

しかし、実際に福島周辺での測定でこれらの線量が広く使用されている状況を踏まえ、これらの線量が違う量であること、またその特性をしっかり把握しながら使用していく必要がある。注意すべき点を以下に再度まとめる。

- グレイ(Gy)で表される吸収線量、臓器・組織の平均吸収線量、空気吸収線量は物理量であり、基本的な考え方は同じである。対象となる物質と領域の大きさが異なる。

- シーベルト(Sv)で表される線量に、実効線量、等価線量、周辺線量当量、個人線量当量等がある。同じSvでも違う量をさすので注意して用いる必要がある。

- 被ばく線量の評価には実効線量を用いる。

- 周辺線量当量と個人線量当量は実効線量を安全側(過大)に評価するために導入された線量である。

- 作業環境での被ばくにおいては、周辺線量当量を実効線量に置き換えることが行われるが、自然環境での被ばくにこの考えをそのまま適用するのは望ましくない。これについては、次号で議論する。

Appendix

(付録1)組織加重係数の変遷

組織加重係数を決めるのには、放射線被ばくによる発がんリスクと被ばくを受けた人間から2世代後までの遺伝的影響のリスクを考慮している。これらの影響に間する知識は主に、広島・長崎で被ばくした人々に対する疫学調査の貴重なデータに基づいている。被ばくからの時間が経過し疫学調査の結果が更新されることに主に対応して、組織加重係数が変更されてきた。

実際、実効線量の前身である実効線量当量を導入した時にICRP 1977年勧告で初めて提示された組織加重係数、ICRP 1990年勧告で示された実効線量に対する組織加重係数と比べて、 対象となる臓器・組織の数が増えるとともに、それぞれの臓器・組織に与えられる加重係数もすこしずつ変更されてきた。ただし、環境中での被ばくに関しては組織加重係数の変更による実効線量の変化の量はそれ程大きくないことが確かめられている。

(付録2)放射線の種類により生物影響が異なる理由

放射線生物影響が放射線の種類により異なる理由は、生物が修復しにくい微視的な傷を生成する頻度にあると説明されている。放射線生物影響の重要な標的はDNAであると考えられてきた。普段の生活の中で人間を構成する細胞中のDNAは、活性酸素や紫外線等により非常に多くの損傷を受けているが、損傷の大半は修復作用により完全に修復される。低い頻度で生成される修復しにくいDNA損傷が、発がん等の重大な生物影響の引き金になる。このような修復されにくいDNA損傷を生成する頻度が放射線により異なるために、臓器線量が同じでも放射線の種類により影響が異なると説明されている。実際、DNA上の狭い領域に損傷が2個以上集中してできるクラスターDNA損傷の収率は、放射線の種類やエネルギーで異なることがシミュレーションでも確かめられている。一般的に、nmオーダーの狭い領域に集中してエネルギーを落とす性質のある放射線ほど、修復され難いDNA損傷を作りやすいといわれている。

(付録3)

線質係数 Q は線エネルギー付与Lの関数として以下のように定義される。

L<10keV/µm: 1

10≤L≤10keV/µm: 0.32L-2.2

L>10keV/µm: 300/√L

参考文献

- 日本アイソトープ協会[訳]編, 国際放射線防護委員会の2007年勧告, ICRP Publication 103, 丸善, 2009, 320p.

- 放射線審議会基本部会, 国際放射線防護委員会(ICRP)2007年勧告(Pub.103)の国内制度等への取入れに係る審議状況について-中間報告-, 2010, 50p.

- 復興庁, 避難指示区域の見直しにおける基準(年間20 mSv 基準)について, 原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム, 2012, 8p.

- United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, Source and Effects of Ionization Radiation, Annex J: Exposure and Effects of the Chernobyl Accident, UNSCEAR 2000 Report Vol. II, 2000, 117p.

- The International Commission on Radiation Units and Measurements, Fundamental Quantities and Units for Ionizing Radiation, ICRU Report 85, Oxford University Press, Journal of ICRU, vol.11, no.1, 2011, 35p.

- United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, Source and Effects of Ionization Radiation, Annex B: Exposures of the Public and Workers from Various Sources of Radiation, UNSCEAR 2008 Report Vol. I, 2008, 249p.

- 放射線被爆者医療国際協力推進協議会[編], 原爆放射線の人体影響 改訂第2版【要約版】, 放射線被爆者医療国際協力推進協議会, 2013, 40p.

- Valentin, J., Basic Anatomical and Physiological Data for Use in Radiological Protection: Reference Values ICRP Publication 89, Annals of the ICRP, vol.32, no.3-4, 2003.

- Snyder, W.S. et al, Estimates of Absorbed Fractions for Monoenergetic Photon Sources Uniformly Distributed in Various Organs of a Heterogeneous Phantom, Journal of Nuclear Medicine, vol.10, supplement no.3, pamphlet no.5, 1969, p.5-52.

- Zankl, M. el al, GSF male and female adult voxel models representing ICRP reference Man - The present status, The Monte Carlo Method: Versatility Unbounded in a Dynamic Computing World, Chattanooga, TN, USA, 2005-04-17/21.

- ICRP, Adult reference computational phantoms, ICRP Publication 110, Annals of the ICRP, vol.39, no.2, 2009.

- Petoussi-Henss, N. et al, Conversion Coefficients for Radiological Protection Quantities for External Radiation Exposures, ICRP Publication 116, Annals of the ICRP, vol.40, no.2-5, 2010.

- Saito, K. et al, Japanese computational phantoms; Otoko. Onago. JM, JM2, JF, TARO, Hanako, pregnant woman, and deformable child, Handbook of anatomical models for radiation dosimetry, CRC Press, 2009, p.221-253.

- Sato, K. et al, Dose conversion coefficients calculated using a series of adult Japanese voxel phantoms against external photon exposure, JAEA-Data/Code 2008-016, Japan Atomic Energy Agency, 2008, 173p.

- ICRP, Conversion Coefficients for Use in Radiological Protection against External Radiation, ICRP Publication 74, Annals of the ICRP, vol.26, no.3-4, 1996.

- Zankl, M., Personal Dose Equivalent for Photons and its Variation with Dosimeter Position, Health Physics, vol.76, no.2, 1999, p.162-170.

- Bartlett, D. et al, ICRU Review of Operational Quantities for External Radiation Exposure; Options for a Modified System, 7th EURADOS Winter School, Budapest, 2014-02-13.