(1) 建物壁等

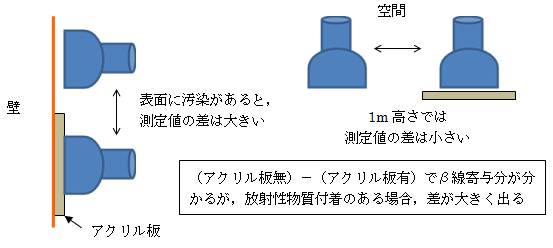

建物壁や屋根にコリメータを固定することは難しいため,測定に際しては工夫が必要です。例えば,空間線量率が3µSv/h程度だと,GM計数管型サーベイメーターによる計数値は1000cpm程度あるため,汚染していない場所や十分な除染効果が得られている場合でも汚染の有無の確認すら難しい場合もありえます。そのような場合の対応例として下記(図1)があります。

GM計数管型サーベイメーターはβ線とγ線を計測しますが,アクリル板を検出部に当てるとβ線は遮へいされます。このためアクリル板の有無の計測値の差がβ線由来と言えます。アクリル板を使っての対象物のβ線の量と,汚染源が至近にない周辺の場所でのβ線の量が大きく異なれば汚染の可能性が濃く,大差なければ可能性が薄いことが分かります。

窓について,ガラス面は壁と同様,直接GM計数管型サーベイメーターによる測定が可能ですが,桟はスミアろ紙によりふき取った後,GM計数管型サーベイメーターによる測定を行うことで放射性物質の付着状況が確認できます。

(2) 屋根・雨樋

屋根への放射性物質付着状況は高所作業となり,実施が難しい場合も多いため,以下の工夫が必要です。

- エリアモニターなど,検出器と測定値表示盤間のケーブルが長い測定器を使用します。支持棒に検出器を結び付けて地上から位置操作・測定値確認を行うことにより,安全に測定が可能となります(図2)。

- 雨樋についても同様に高所作業への対応を行う方法がありますが,検出器部分が雨樋の中に極力入るようにすることが望ましいです(図3)。

(3) 室内

室内におけるモニタリングを行う場合,室内の放射性物質の付着によるものと屋外の放射性物質の影響によるものが計測されることになるため,測定に際しては以下の工夫が必要です。

- 放射性物質の付着の有無を確認するためには,部屋中央と窓際で測定を行い,その差を確認する方法,また,屋内でスミアろ紙による床の一定面積をふき取り,GM計数管型サーベイメーターで測定する方法があります。

(4) 森林

森林におけるモニタリング値は,落葉状況や下草繁茂状況,樹種等によってその意味合いが異なり,除染方法等に影響を及ぼすため,以下の点に留意する必要があります。

- 測定結果とともに測定場所における下草や広葉樹・針葉樹の落葉状況を備考欄等に追記しておきます。

- 樹木の根元はホットスポットとなっていることも多いため,地域の平均的な線量率を測定する場合はこのような場所を避けるようにします。

- 森林内は傾斜地である場合が多く,転倒・滑落等に対する安全対策をとります。また,写真撮影や樹木へのマーキング等を行い,測定場所を確認できるようにしておきます。