生態系への影響Effects on Ecosystem

(2020年 更新)

Q野生きのこのセシウムの吸収しやすさは種類によって違うのですか。

A2011年から2017年までに 14県265市町村で採取された 107種3189検体 の野生きのこの測定データの解析結果から、野生きのこのセシウムの吸収しやすさは種類によって異なることが示されています。

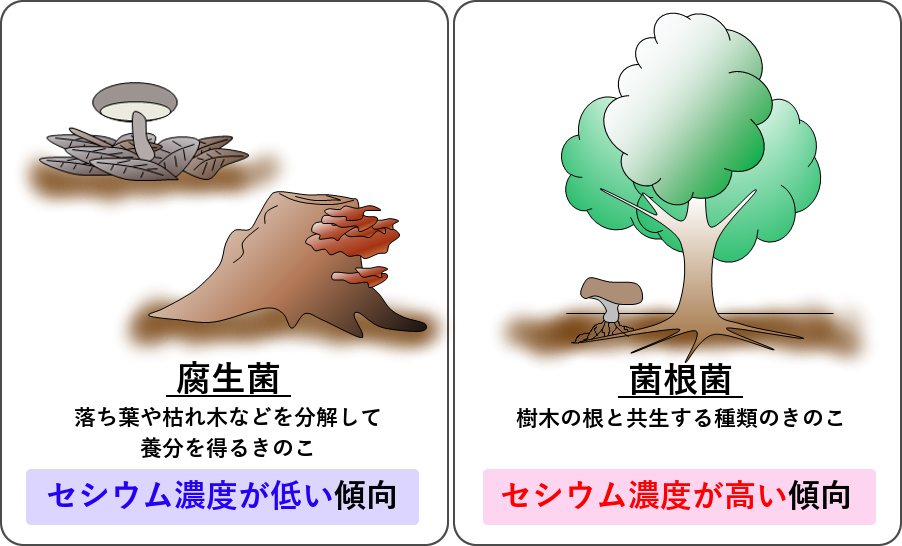

ハタケシメジなど、腐生菌とよばれる落ち葉や枯れ木などを分解して養分を得る種類のきのこは、コウタケなど菌根菌とよばれる樹木の根と共生する種類のきのこに比べて、セシウム濃度が低い傾向があることがわかってきています。

図 腐生菌と菌根菌のイメージ

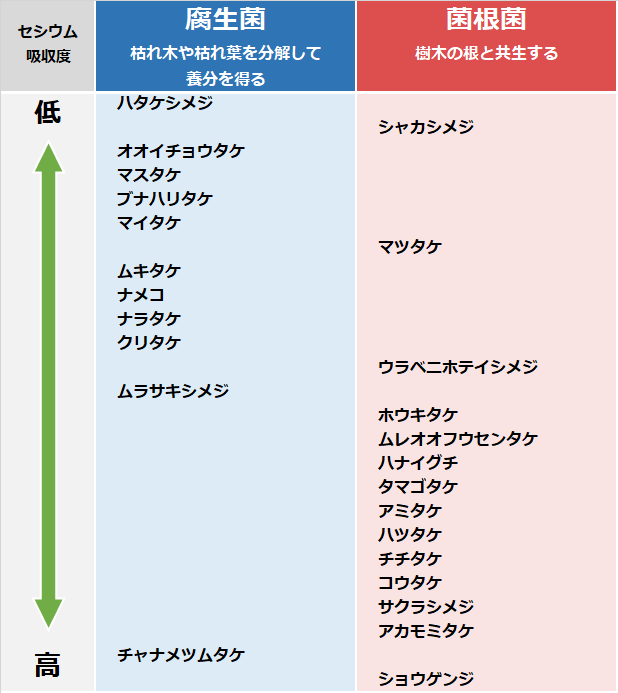

野生きのこ中のセシウム濃度は、生息する場所の平均セシウム沈着量が多いほど高いだけでなく、種類ごとにセシウム吸収しやすさが違うことがわかってきています。生息する場所や種類からセシウム濃度を予測する研究が進められています。

表 野生きのこの種によるセシウム吸収度の違い

同じ環境セシウム濃度を想定した場合には、セシウム吸収度が低い種の方が高い種よりも放射性セシウムの吸収が少ない。

(森林総合研究所などの研究成果)

Q 海の魚の放射性セシウム濃度はどのように変化していますか。

Q 海の魚の放射性セシウム濃度はどのように変化していますか。 Q 湖水と魚類の放射性セシウム濃度は季節によって変わりますか。<茨城県霞ケ浦における調査結果>

Q 湖水と魚類の放射性セシウム濃度は季節によって変わりますか。<茨城県霞ケ浦における調査結果>